歌手张信哲带着自己音乐生涯的第32张专辑《属于》再度出发,单曲《这世的名字》成为首个在上海博物馆东馆取景、拍摄MV的作品,于9月15日全网上线。尽管金曲傍身,但张信哲大胆踏出舒适圈,用新作品表达自己不走寻常路的音乐态度。曾创下“168小时不闭馆”纪录的上博,也以开放、前卫之姿为这位博物馆捐赠人提供有力支持。

MV上线前夕,张信哲接受解放日报·上观新闻记者专访,揭秘拍摄背后故事,以及这位流行音乐人与这座世界一流古代艺术博物馆不得不说的缘分。

本馆、东馆二选一:旋转楼梯是关键

无论是在上博东馆拍摄MV,还是在上博东馆举行音乐分享会,张信哲都是第一个吃螃蟹的人。东馆三楼的宝鼎轩宽敞开阔,落地玻璃窗外是世纪大道,空间不亚于任何一个高级宴会厅,主持人林海也不免感叹,“这是我人生第一个特别的音乐分享会,你绝对想不到,可以在博物馆,而且是大名鼎鼎的上海博物馆里举办。”

歌手张信哲在上海音乐分享会上 赖鑫琳 摄

歌手张信哲在上海音乐分享会上 赖鑫琳 摄

新专辑《属于》的英文名为Be part of,传达“人生由一段段故事组成,由不同的人来共同打造属于你自己生命故事”的想法。张信哲从自身挖掘,把想要讲述的故事放入这张专辑里。大部分歌从做音乐设定时就想好了顺序,用他自己的话来说,“一个萝卜一个坑”。“我在邀歌的时候,会将整个故事概念告诉给作词、作曲,问他们有兴趣承担哪些部分。”整张专辑包含12首歌,而实际录制了不止12首,觉得放不进“坑”里的,他索性不用了。

《这世的名字》由上海音乐人唐汉霄创作词曲,MV讲了一个类似于电影《神话》的故事。被神秘古画吸引的张信哲走入博物馆中欣赏文物、探寻历史,在户外旋转楼梯上邂逅与古画中长相一模一样的现代女子。古画上的灵魂仿佛穿梭千年,走入现代社会,延伸出对时间、历史和文明的哲思。“通过和上博合作,这些文物之美和这些文物的故事,让这首歌更有深度、更丰富。”

歌手张信哲在上海音乐分享会上 赖鑫琳 摄

歌手张信哲在上海音乐分享会上 赖鑫琳 摄

解放日报:《这世的名字》的基础是一首情歌,怎么会跟博物馆产生关联?

张信哲:它是一个情歌的曲式,但如果要深挖更内核的东西,这首歌其实是在讲一个人从对自我的认同、自我的接受到愿意跟人分享爱的过程。

“名字”在我这张专辑里出现很多次,《这世的名字》用名字这样的表征来形容一个人的内在样子。这首歌的内核更多还是在跟自己对话,你已经清楚地了解自己,对于爱这件事情有了渴望,会爱自己,才能够跟人分享爱。这种感觉带有一点宿命感,很适合博物馆的场景。我觉得每一件文物都像是每一个时代留下来的名字,它传承那个时代的故事,还有它自己独特的存在。

歌手张信哲在上海音乐分享会上 赖鑫琳 摄

歌手张信哲在上海音乐分享会上 赖鑫琳 摄

解放日报:世界上有那么多博物馆,为何选择在上博拍摄?

张信哲:我之前和上博有过捐赠合作,认识了很多上博的朋友,也与上博建立了深厚情谊,所以我才会想用这首歌与上博展开更深入的合作。

当然,好不容易有这样的机会,上博也愿意全力支持,我不能只拍一个很表面的“到此一游”的观光式MV,这种拍法跟上博这样一个IP是没有真正深度关系的。我希望透过这首MV,更深度传达歌里的故事,让大家在听完这首歌,看完MV之后,跟上博有共振,在心里建立起连接,这才是MV选择在上博拍摄的最重要的点。

观众排队进入上博东馆参观 赖鑫琳 摄

观众排队进入上博东馆参观 赖鑫琳 摄

解放日报:和上博聊这个拍摄创意的时候,是否经历曲折的沟通过程?起初大家会不会觉得这个想法太大胆?

张信哲:完全不会!褚晓波馆长其实是一个心态很开放的馆长,从他规划的几个爆红的展览里就可以知道,他是一个不被框住的馆长,他对于上博的规划跟想法,我觉得很前卫。

当初其实并不是我提出要来上博拍摄,是馆长在和我聊天的时候说,“你要不要来上博拍个MV,或者来上博开个演唱会?”他的想法很大胆,反而是我自己有点退缩。我会忍不住想,我能来拍什么,有没有适合的东西来拍。因为我一直觉得,上博是一个艺术的、历史的圣地,我如果没有一个适合的东西来乱拍,会有点亵渎这样的地方。

还好,这张专辑里我们真的有适合的内容来上博拍MV,要不然,我们真的会觉得超级对不起馆长,对不起他超前的想法。

上博东馆外景 赖鑫琳 摄

上博东馆外景 赖鑫琳 摄

解放日报:开始提出这个拍摄想法是什么时候,后来筹备了多久?

张信哲:从一开始定下方向一直到我们拍完,整个过程用了大半年的时间。上博给了我很大的空间,他们完全不干涉我到底要拍什么。当然,导演把所有的脚本弄好之后,我们经过了大概快半年的规划。先跟项目沟通,然后我们再去现场看,其实上博的两个馆,本馆跟东馆我们都去看过,最后觉得这个故事可能更适合东馆,定下后,导演再来现场实地看景。

当然,还有很重要的就是选择要拍的文物。这次选择了中国古代青铜器馆、中国古代雕塑馆跟中国历代绘画馆这三个场馆作为主要拍摄场景,还有最外面中庭的旋转楼梯是整个故事的重要背景核心。

张信哲在上博东馆户外旋转楼梯前

张信哲在上博东馆户外旋转楼梯前

解放日报:上博东馆和这个故事有何契合之处?

张信哲:最主要是这条旋转楼梯,因为这条楼梯很有未来感、宿命感,像是通往未来或者通往过去的一个回旋,这个景是本馆没有的。而且说实在的,我们的国宝重器、青铜器包括雕塑全部搬来这边了,所以我想还是来东馆拍。

上博东馆户外旋转楼梯

上博东馆户外旋转楼梯

解放日报:整个MV的拍摄用了多久?

张信哲:实际拍摄很快,我们就花了一天的时间,因为之前导演跟博物馆的沟通已经花了几个月,每一个景大概要拍什么,拍多久,怎么拍都已经定好。而且我们只有趁每周闭馆时间来拍,因为其他时间都是有游客的。

观众在上博东馆参观 赖鑫琳 摄

观众在上博东馆参观 赖鑫琳 摄

解放日报:这次上博力挺东馆所有区域开放,用来支持MV的拍摄,有没有去到之前没去过的区域,留下哪些深刻印象?

张信哲:有,比如在楼顶的“东园雅集”区域,据我所知是有一部分区域还未对游客开放,但我们拍进了MV里。那里真的非常漂亮,整个建筑物是依照宋式的建筑原理和美学设计,特别有历史厚重感和文化气息。正是因为这次拍摄,才让我有机会去一探究竟。

大克鼎

大克鼎

解放日报:除了场景,还有哪些重要文物出现在MV里?

张信哲:我们其实拍了很多,而且说实在的,我和导演在选择上有些矛盾。导演老是选择他觉得出镜好看,或者形状上有特殊效果的文物,但是我一直抓着导演说,“快拍这个鼎,这是国宝!”

漆金彩绘木雕大势至菩萨像

漆金彩绘木雕大势至菩萨像

结果还好,基本上我喜欢的,或者说我特别有感情的几件文物都拍到了。比如青铜馆里的大克鼎,雕塑馆里的漆金彩绘木雕大势至菩萨像,还有子仲姜盘——那个有许多小鸭子、小鱼形象的大铜盘。当然还有很多其他我想让他拍的文物未能最后实现。一方面有时间的关系,因为我们真的只有一天休馆时间可以拍,很紧张;另一方面,MV里也不需要出现这么多文物,故事能够交代清楚就可以了。

除了拍到这些我自己很喜欢的文物之外,我们也做了一些小的动画设计,让很多古画里的人物、动物动起来,以诠释这首歌里回到古代的状态。

子仲姜盘

子仲姜盘

解放日报:您是第一个在上博东馆拍MV的歌手,其实在博物馆里拍摄MV对您来说也是第一次体验,跟在其他地方拍摄相比,有哪些困难和挑战?

张信哲:首先,里面都是国宝,必须轻手轻脚,而且,在历代绘画馆里面拍摄时,还要特别留意灯光的问题。一般拍摄时会用到大功率强光,但不能让强光照到这些古画,这些古画都非常脆弱。

所以,导演他们必须要经过很仔细的灯光设计来完成拍摄。我不能乱走,所有走位都是导演规定好的,走多长距离,走几步,我的脸要在哪个位置才有导演想要的光等,这些其实是我平时拍MV不会碰到的状况。

历代绘画馆展厅照片 赖鑫琳 摄

历代绘画馆展厅照片 赖鑫琳 摄

MV拍摄通常都很自由,最主要是抓歌手的状态,所以导演会让我在音乐氛围里面自由发挥。但是这次不同,尤其是拍绘画馆里的场景时,我只能一板一眼地照着导演规划好的位置和角度把它完成。

解放日报:这样会不会限制歌手的发挥?

张信哲:会,但是没有办法,我觉得这是不管怎么样都得配合的部分,因为文物安全是更重要的。

对上博“我是真的爱你”

除了歌手的身份,近年来,张信哲也以收藏家和策展人的身份活跃在大众视野。他曾自述自己走上收藏道路与外祖母和外曾祖母有关。上世纪90年代,外曾祖母去世时,张信哲从外祖母手中拦下准备“烧给老人”的衣物,“她的婚服都是绣花的,还有她的小鞋,上面那么漂亮的刺绣都是我外曾祖母自己做的,我从来没看过。”他说,“只要是跟美有关的东西,它都很容易吸引我。”

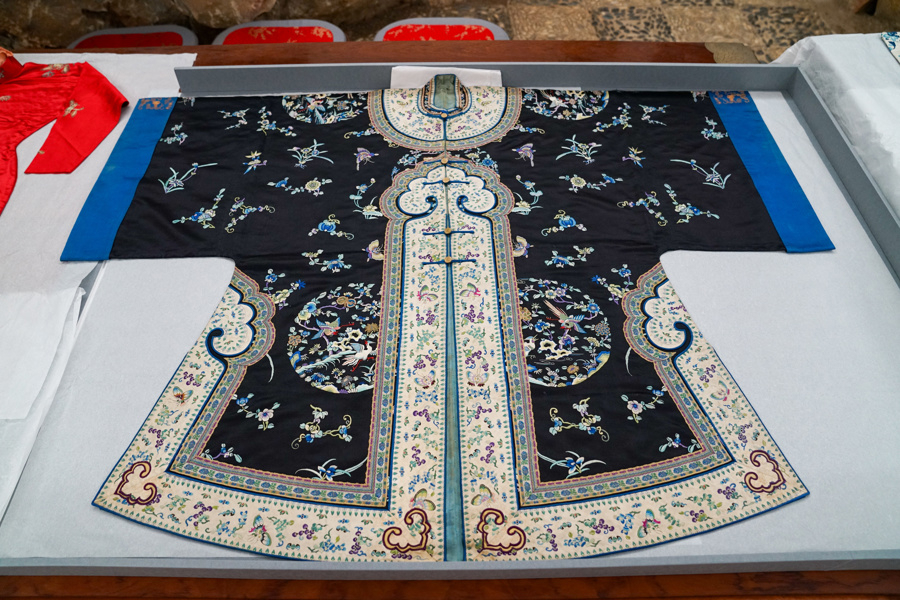

张信哲捐赠的海派旗袍。

张信哲捐赠的海派旗袍。

一位擅唱情歌的歌手,也拥有一双善于发现美的眼睛,老家具、老唱片都是他的收藏品,“看到有人搬家,会有很多破烂丢出来,我就会去找那些值得保留的东西,然后把它们弄干净以后带回家。”1996年,张信哲在上海拍摄《用情》的MV,第一次来上海的他完全被惊艳了,也由此关注到老上海月份牌,断断续续收藏了三十多年,还举办过专题展览。

上海博物馆馆长褚晓波向张信哲颁发捐赠证书。

上海博物馆馆长褚晓波向张信哲颁发捐赠证书。

这些精品珍藏曾在拍卖行引起轰动,不过,张信哲却做出一个让不少人意外的举动:2024年7月,他将其珍藏的12件晚清至民国时期服饰慷慨捐赠给上海博物馆。这批珍贵藏品保存状况良好,大多品相上佳,具有非常高的研究价值和展示价值,填补了上博馆藏江南主题和海派服饰系列的品类缺项。

为什么要捐给上博,也与张信哲对上博的浓郁情感分不开。

解放日报:除了捐赠和拍摄MV,您和上博之间还有哪些故事,怎么看待这座博物馆?

张信哲:我觉得上博是一个世界级的重要博物馆,它有很多很重要的藏品,就算没有捐赠这件事情,我也是一天到晚泡在里头。可能大家会觉得惊讶,但事实上,基本上有重要的展览,我只要能来都会来看,戴上口罩、帽子,就混进人群里。

古埃及文明大展展厅照片 赖鑫琳 摄

古埃及文明大展展厅照片 赖鑫琳 摄

解放日报:从没有被观众发现过?

张信哲:大家应该挤到没有时间理我了。古埃及文明大展是我唯一没有挤进去的。我觉得上博是上海一个很重要的文化指标。可能大家会觉得上海是“魔都”,以商业为主,但一到上博你就会发现,上海的文化底蕴超乎你的想象。

解放日报:还记得一共来过上博多少趟吗?

张信哲:不记得了,基本上只要来上海都会来上博。这是我的上海必打卡地。

上博东馆 赖鑫琳 摄

上博东馆 赖鑫琳 摄

解放日报:如果让你用一首情歌作品表达对上博的情感,会选择哪一首?

张信哲:《我是真的爱你》。如果大家比较了解我,会知道对于文化类、艺术类的东西,我真的非常有兴趣。上博本来就承载着这部分的深厚底蕴和重要收藏,尤其是跟上博接触久了之后,你会发现,原来他们有更多你想象不到的东西可以挖掘。比如今天馆长跟我讲上博在规划北馆,北馆的重点竟然是一艘沉船。这让我忍不住想,它应该还有更多取之不绝、挖之不尽的惊喜在里头。

2014年12月1日,观众在北京全国农业展览馆观看“张信哲先生暨海外藏家珍藏明清织绣服饰”拍品预展。\n新华社记者 肖潇 摄

2014年12月1日,观众在北京全国农业展览馆观看“张信哲先生暨海外藏家珍藏明清织绣服饰”拍品预展。\n新华社记者 肖潇 摄

解放日报:据说您的收藏曾经在拍卖行引起轰动,为什么选择将珍贵藏品捐给上博?

张信哲:因为旗袍,让我能跟上博有更深入的合作,当时觉得自己很走运,正好我收集的这些东西,是上博现阶段需要、缺少的文物类型,所以就有了这样的捐赠意向。我的收藏能留在上博,会比留在我这边好得多。

对于旗袍等服饰的捐赠,我们还是会继续阶段性开展。第一阶段我一共捐赠了12件,现在上博的专家们还在继续筛选,我会陆续一批一批地捐赠给上博,就看他们需要的方向和需要的内容是什么。

上博东馆屋顶花园一角 赖鑫琳 摄

上博东馆屋顶花园一角 赖鑫琳 摄

解放日报:您现在也有了上博捐赠人的身份,怎么看待这样一个新身份?

张信哲:第一个感觉当然是荣幸,因为自己的小收藏,可以成为上博家族的一分子。我相信只要是对文物有爱好、有一定使命感的人,只要他们有上博需要的东西,都会乐意成为捐赠人。这些东西在我们手上可能只是怡情养性的物品,但到了博物馆里,它就变成一个可以面向大众的——不管是提供教育还是休闲娱乐功能,都可以发挥社会价值和更大效益。

解放日报:通过捐赠,自己是否也有收获?包括这次拍摄能够获得这么多支持,也离不开这一契机?

张信哲:对。我想馆长也不是谁来问就会借你拍,除了之前的捐赠契机,他可能也觉得我的气质跟上博还可以匹配,所以我们才有这样的合作机会。

张信哲向上博捐赠的清代服装

张信哲向上博捐赠的清代服装

解放日报:回顾自己的收藏之路,对年轻收藏爱好者有哪些建议?

张信哲:我并不给自己设定“我要成为一个什么样的收藏家”的规范。虽然大家会觉得,收藏一些国宝级的文物才是真正的大收藏家,但对于我来说,好的收藏家应该有清楚的收藏观念和收藏体系。我并不跟人比财力,比能够收多少件厉害的、贵重的器物,而是将藏品拿出来后,能够透过它们看到一条清楚的历史发展线索,以及清晰的收藏品位,我觉得这才是好的收藏。

所以好的收藏不是拼财力,而是拼“学力”,是你花了多少工夫在学这些东西,了解这些东西,是否能有系统地把这些东西集结成为一个专一的类别。不一定要贵,只要你的项目专一,而且藏品是非常系统、非常完整的,你就是一个好的收藏家。

博物馆和流行乐一起破圈

对于张信哲而言,这张新专辑是一个特别的存在,它一反“哲式情歌”的唱法,音乐风格从流行、抒情古典、摇滚到New Age、City Pop、硬派Band Sound等,让大家看到一个不一样的张信哲。

“过去我也尝试过温和的转型方式,但当下出专辑越来越难,必须要好好把握。”他说,无论从年纪还是阅历、经历而言,自己都已迈入一个新的阶段,能够自己当老板,有了话语权,也让他敢于在音乐中大胆任性地创作。“整张专辑的想法跟我想要传达、记录的东西,跟我本人心境的变化有很大关联。我希望真正摆脱过去大家印象中的样子,让大家看到我希望踏出去的另外一种音乐的步伐。尽管过程中可能必须面对一些阵痛,但我内心非常渴望冒险。”

张信哲在上海音乐分享会上

张信哲在上海音乐分享会上

为了打造新专辑,张信哲不惜耗费重金,主打歌《为靠近而远离》的MV在迪拜拍了4天,《共犯》的MV完整版长达9分多钟,讲述上海、台北、纽约、伦敦四个地方的四个故事,如同一部微电影。《这世的名字》MV背后则有跨界破圈的思考。“互联网时代的好处是会让作品留下来,当然前提一定是品质好,值得留下。即便当下未必被接受,但也许有一天会被考古发掘,在对的时机让大家关注和喜爱。我有好多歌也是被大家挖掘出来的。我会努力做好质量,不会让自己后悔。”

解放日报:现在大家都觉得唱片行业不如以前景气,很多优秀的作品难以触达观众,在上博这种自带流量的博物馆里拍MV,是否也是一种推广音乐的方式?

张信哲:肯定的。我当然也希望透过上博的平台,让更多的人可以听到这首歌,透过 MV,除了欣赏上博的美之外,也可以关注到我的新歌。现在流行音乐一直在尝试着各种跨界的合作,各个艺术圈层也都在尝试着跨界,让自己有更多的机会被看到、被听到。

所以,我也希望通过与上博的合作,让更多原来不是张信哲的歌迷,或者说可能不认识张信哲的人通过MV听到我的作品,认识我。

解放日报:《这世的名字》MV在9月15日全网上线,海内外都可以看到吗?

张信哲:对,不只是国内,海外的重要平台像YouTube、Apple Music等平台都看得到。

上博东馆外景

上博东馆外景

解放日报:除了拍摄MV,博物馆跟流行乐还有哪些可以展开合作,彼此赋能的方式?

张信哲:现在全世界的博物馆都在思考新的可能性,开展与其他文化类型的交流合作。不管是像这样的音乐跨界合作,或是说跟一些音乐人或者其他不同工作背景的人一起联合策展,做一些大家传统印象中博物馆不会做的展览等,都是一些好的尝试。

除了让大众走进博物馆,我们也需要更有创意的方式,让大众更有兴趣去了解和接触这些有一点距离感的古代艺术品,让文物贴近大众。我觉得博物馆除了收藏、保管好这些重要文物之外,还有一个很重要的工作就是教育工作,让大家不只是来博物馆猎奇、打卡,而是透过一次次和文物的接触,真的能够更了解我们的过去,了解我们怎么一路走过来。贴近大众,对于一个好的博物馆而言很重要。这也是这次MV拍摄希望起到的作用。

解放日报:您前面说到要跨界做一些非传统印象中的博物馆展览,是否也有和上博的合作计划?

张信哲:如果一切条件许可,我希望把很多做流行音乐的思维放到展览策划里,比如说在展览设计里融入更多时尚、流行的概念,这些都是具有可能性,也是博物馆乐于见到的一种创新合作模式。

张信哲

张信哲

张信哲:华语流行乐男歌手、影视演员、收藏家。他的《爱如潮水》《过火》《信仰》《爱就一个字》等歌曲被广泛传唱。他曾多次登上中央电视台春节联欢晚会舞台,获得音乐风云榜“港台地区最佳男歌手奖”等众多音乐奖项。在收藏方面,他曾发起并组织《潮代:清绣的天衣无缝》《民·潮——月份牌珍稀画稿与20世纪时尚潮流》等多项展览,著有《玩物哲学》《字私》《民·潮——月份牌图像史》等相关书籍。

辉煌优配-炒股如何开杠杆-股票杠杆-配资网大全提示:文章来自网络,不代表本站观点。